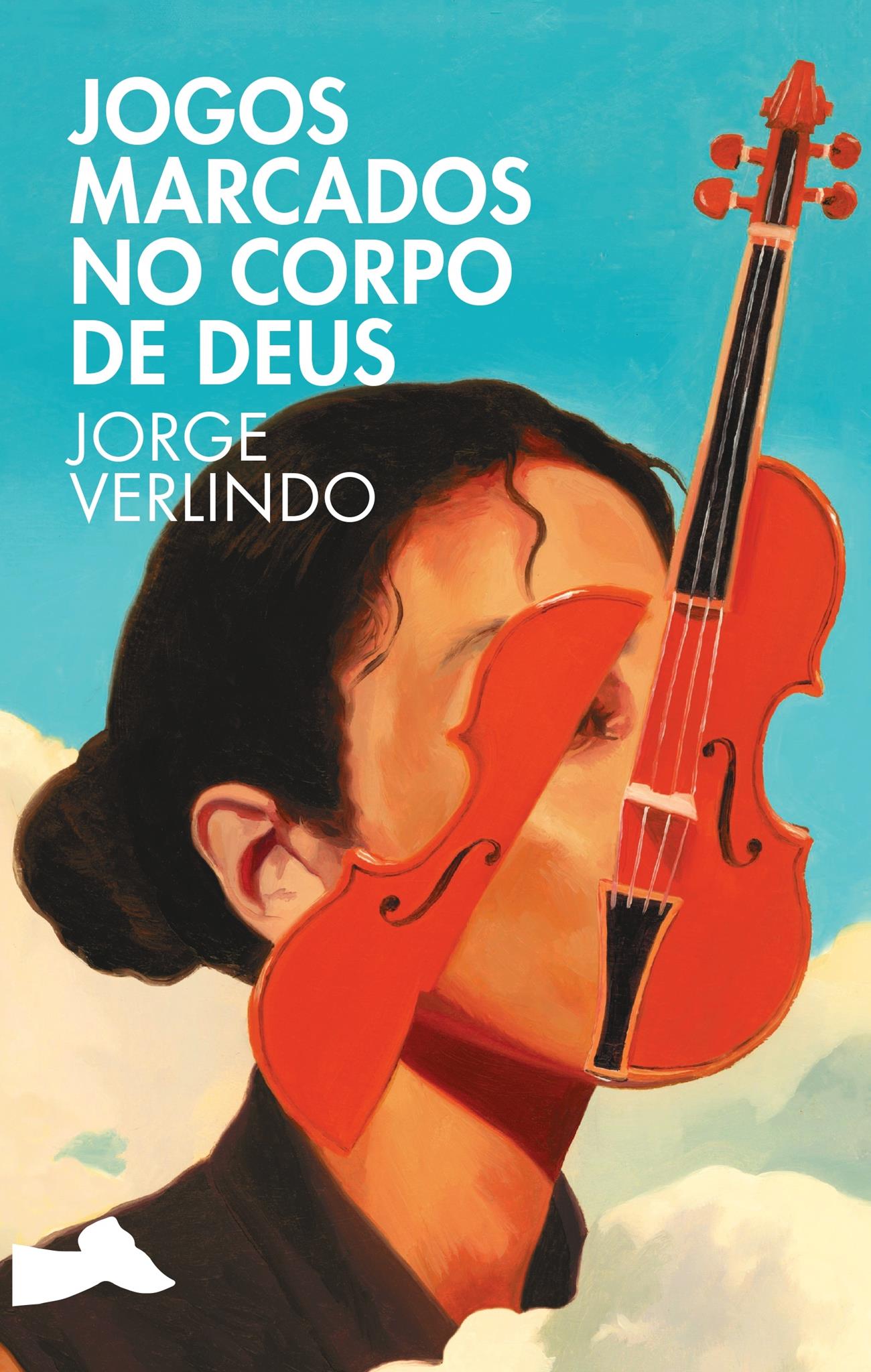

Explorando as camadas invisíveis que moldam a existência humana, o escritor Jorge Luiz Franco Verlindo estreia na literatura com o romance “Jogos marcados no corpo de Deus”, uma narrativa densa e poética que mergulha nas engrenagens emocionais do cotidiano. Ambientado no médio Tapajós, o livro entrelaça as histórias de quatro personagens marcados por crises existenciais e traumas intergeracionais, conduzindo o leitor a uma reflexão sobre racismo, abuso e os mecanismos silenciosos que sustentam o sofrimento humano. Unindo sua formação como músico e seu interesse pela psicologia do trauma, Verlindo constrói uma obra de estrutura inovadora e ritmo quase musical, onde cada voz revela um fragmento da alma coletiva.

O título do livro é provocador e quase metafísico — “Jogos marcados no corpo de Deus”. Que tipo de marca você quis revelar com essa metáfora? É uma denúncia, um espelho ou um consolo?

Quando comecei a buscar por um título, o texto já estava bem avançado. Procurava algo que abrisse para o leitor, antes de começar, uma janela para a obra. Daí, esse título foi aparecendo, mais por conta das perguntas da Maria, que tem essa dificuldade em lidar com as contradições da realidade e em estar sujeita ao sofrimento sem sentido. É um título provocador, tanto porque constrói uma cena, quando porque instiga o leitor a se perguntar a respeito.

Sua narrativa expõe como pequenas decisões humanas podem estar ligadas a forças maiores — sociais, psicológicas ou até espirituais. Você acredita que temos realmente livre-arbítrio ou apenas aprendemos a jogar dentro das regras do tabuleiro?

É uma ótima pergunta. Eu acredito que livre-arbítrio e subordinação são conceitos que criamos há muito tempo, com a cabeça de outra época, para tentar explicar nossa condição. A condição em si é imune aos nomes; ela existe, oscila, ora nos dá liberdade, ora nos sobrepuja. E, como temos essa dificuldade atávica de não ter controle sobre o que acontece, ainda que seja colocando nomes nisso, ficamos em agonia. E aqui entra essa narrativa: ela não tem a obrigação de dar uma resposta, mas de investigar, abrir espaço para que a leitora e o leitor experimentem, testemunhem. O sentido tem essa coisa de ser muito mais algo atribuído do que algo encontrado. Me parece que esse jogo de descobrir os próprios sentidos por meio das forças embutidas na narrativa é uma das portas do livro.

Maria rompe o ciclo e reconfigura seu papel no “jogo”. O que esse gesto representa para você — como autor e como observador da vida real de tantas mulheres que enfrentam histórias semelhantes?

Pra mim, essa ruptura de ciclo é um dos chamados do ser humano em geral, independentemente de gênero. Você vê, na psicanálise, que a recusa em romper um ciclo recai em uma compulsão de repetição. Ou, como Jung dizia, “aquilo a que você resiste persiste.” Na minha opinião, o gesto de romper ciclos é uma reafirmação do vínculo do indivíduo com a própria vida, um passo a mais para se tornar quem se é, para usar as palavras de Nietzsche.

O narrador do romance não é onisciente, mas alguém que duvida, hesita, sente. Por que era importante para você dar um rosto humano até à própria voz que conduz a história?

Essa é uma questão que me acompanha há um tempo. Embora tenha adoração por livros em que o narrador é uma “voz sem corpo”, sempre tive o impulso de imaginar como seria convidar o leitor a passear pela história, dar ao leitor a oportunidade de ver o mundo como história e vice-versa. E mover o narrador da figura onisciente é um recurso pra isso. O Alain de Botton traz uma reflexão a respeito numa entrevista, ao dizer que esse formato de narrador incorpóreo é um recurso consolidado no século XIX, mas não foi sempre assim. Se você pegar o Dom Quixote, vai ver que o Cervantes se vale de vários recursos para subverter isso. Sinto que tem uma riqueza aí, não uma regra.

Você tem formação artística também na música, e o release menciona a musicalidade da escrita. Como você traduz som em palavra? Existe uma partitura emocional por trás da prosa?

Boa pergunta. Quando você começa a se aprofundar numa disciplina, vai vendo semelhanças com outras. Por exemplo: oratória tem ritmo, tem melodia, tem notas. Você pode fazer uma palestra em Lá menor ou em Sol maior, por exemplo. E isso se replica entre disciplinas: quando dizem que um trecho da música é mais “solar”, emprestam elementos descritivos do mundo visual à música. Pra mim isso começou como um experimento, lá no início da escrita do livro, quando eu tentava dar corpo aos personagens. Me pareceu possível pensá-los como instrumentos, com timbres, tocando melodias em ritmos específicos. Como já havia composto alguns álbuns até aquele momento, fiz o experimento e funcionou.

O livro mergulha em temas como trauma, abuso e racismo — assuntos profundamente dolorosos. Como foi o processo de escrever sobre feridas coletivas sem transformá-las em algo apenas trágico?

Aqui, você pegou um ponto muito importante que realmente aconteceu. As primeiras fases da escrita recaíram sobre um catastrofismo e um drama que tornariam a obra indigerível ou criariam uma agenda para o ressentimento. Tive que parar por um tempo para repensar isso, porque não era a intenção. Uma hipótese é a de que o nosso sistema nos agenda, já de saída, ao ressentimento. Pelo que não tivemos, pelo que não somos. Ainda mais hoje, com os próprios meios nos dando notícias sobre o que deveríamos ser, quem conseguiu isso, etc. Mas se você investigar internamente, vai ver que o movimento contrário é o que te religa. A ferida não te quebra; ela te dá a chance de ser maior, de se conhecer. Temos uma fantasia de integridade, explorada e que gera prosperidade para certos grupos. Pensar as cicatrizes como marcas de dano (e não como provas de superação) não honra o tempo que passamos aqui. Enfim, daí surgiu essa remodelagem da narrativa, que me pareceu natural. Acho que não me sentiria em paz se tivesse seguido o outro caminho.

Seu trabalho dialoga muito com a psicologia do trauma, EMDR e Sistemas Familiares Internos. Em que medida a escrita, para você, também é uma forma de terapia — tanto pessoal quanto social?

Ótima pergunta. Se eu disser que é terapia, estou reduzindo a literatura e a terapia numa única frase. Claro que não foi isso que você perguntou, e sua pergunta é essencial para refletirmos sobre a obra e sobre a arte. Eu fui atrás de leituras sobre o trauma porque sentia necessidade de verossimilhança na obra: na física do sofrimento sobre nossos corações e mentes. Foi uma investigação. E acho que “investigação” é a palavra que estabelece a ponte entre a arte e as ciências da mente. Investiga-se para criar uma obra; investiga-se para entender a si mesmo. Se pergarmos esse ponto de partida, diria que arte e terapia são excelentes oportunidades de investigação, de abrir espaço dentro de si e de abrir o mapa do território da vida.

Se “Jogos marcados no corpo de Deus” é um convite à introspecção, o que você gostaria que o leitor sentisse ao virar a última página: inquietação, alívio, esperança — ou simplesmente silêncio?

Quando comecei a escrever o livro, eu tinha mais perguntas sobre isso, admito. Daí passei por alguns hiatos para entender para onde a obra apontava e, pra conseguir isso, precisei abandonar as perguntas. Veja que falei sobre investigar ainda agora e, agora, estou falando sobre abandonar a investigação. É isso mesmo. Ambos os gestos se complementam. O que decidi ali foi honrar a investigação inicial, sobre sofrimento e sentido, e deixar a cargo de quem lê o retorno, a percepção sobre isso. E estamos nessa fase. Alguns tipos de reações que chegam até mim são de reconciliação consigo mesmo, de um vazio esperançoso (isso existe) diante da própria vida, de compaixão pelo outro. Eu não tinha nada em especial em mente, mas me recompensa ter gerado um texto que abre espaço para a compaixão.

Acompanhe Jorge Luiz Franco Verlindo no Instagram