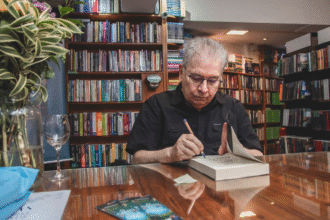

Autor e ilustrador premiado, Brian Selznick revolucionou a literatura infantil ao fundir texto e imagem de forma inédita em obras como A Invenção de Hugo Cabret — livro que não apenas lhe rendeu a Medalha Caldecott em 2008, como também virou filme nas mãos de Martin Scorsese. Com traços detalhados e narrativas que fluem como cenas de cinema, Selznick conquistou leitores de todas as idades e se consolidou como um dos nomes mais inovadores da literatura contemporânea para jovens.

Você reinventou a forma como as histórias são contadas para jovens leitores ao mesclar texto e imagem de maneira quase cinematográfica. Em que momento percebeu que queria romper com os formatos tradicionais dos livros infantis?

As descobertas que fiz sobre palavras e imagens em A Invenção de Hugo Cabret surgiram do meu desejo de encontrar uma forma de ilustrar a história que combinasse tematicamente com a própria narrativa. Como o livro seria sobre o cinema dos primórdios, comecei a me perguntar se haveria uma forma de as imagens refletirem a experiência de assistir a um filme mudo em preto e branco. Minhas principais inspirações foram o próprio cinema, especialmente os filmes de Alfred Hitchcock — que usava a câmera para mostrar ao espectador o que era importante na história, muitas vezes sem nenhum diálogo ou narração —, e a cena da “Festa Selvagem” em Onde Vivem os Monstros, de Maurice Sendak. Aquelas seis páginas não têm texto nem espaço em branco, o leitor passa de um desenho ao outro, e a história — e o tempo — avançam com isso. Fiquei imaginando se haveria um jeito de combinar essas ideias, de modo que a história de Hugo fosse contada tanto visualmente quanto com texto. Meu objetivo era que, ao final do livro, o leitor não se lembrasse exatamente do que viu e do que leu — tudo se combinaria em uma única experiência na mente.

A Invenção de Hugo Cabret nasceu da sua paixão por Georges Méliès e autômatos — especialmente aquele episódio triste em que sua coleção foi descartada. Como transformou essa sensação silenciosa de indignação em uma história tão mágica e sensível para o público jovem?

Sempre quis contar uma história sobre um garoto que conhecia Georges Méliès, mas eu não tinha enredo. Só quando li o livro Eve de Edison, de Gaby Wood, sobre a história dos autômatos, e soube da coleção e destruição dos autômatos de Méliès, é que a história realmente começou. Imaginei um menino escalando uma pilha de máquinas quebradas e salvando um único autômato — e depois tentando consertá-lo. Levei três anos para fazer o livro, e comecei tentando entender quem era esse garoto e por que ele achava que podia consertar aquela máquina tão complexa. Pesquisei a vida real de Méliès e usei isso como estrutura para meu livro. Ele realmente perdeu tudo após a Primeira Guerra Mundial e foi trabalhar em uma barraca de brinquedos em uma estação de trem, e também foi redescoberto e homenageado no fim da vida. Hugo, que foi invenção minha, se tornou o motor fictício que conecta esses eventos reais. Hugo virou um órfão que precisa consertar o autômato para se salvar da solidão e da pobreza. Minha editora na Scholastic, Tracy Mack, disse que se o leitor se importar com Hugo como personagem, também se importará com as coisas incomuns que ele ama, como máquinas antigas e filmes mudos.

Seu trabalho carrega uma aura nostálgica, como se cada página nos transportasse no tempo. Há alguma memória da sua infância que você acredita ter influenciado diretamente seu estilo narrativo?

Sempre me interessei por história tanto quanto por fantasia. Quando criança, eu adorava o mágico Harry Houdini (meu primeiro livro foi sobre ele!) e livros como Os Borrowers, de Mary Norton, com ilustrações maravilhosas de Joe e Beth Krush, sobre uma família de pessoas minúsculas vivendo sob o assoalho da casa de um menino. Basicamente, li esse livro como se fosse não-ficção — acreditava que havia pessoas pequenas sob o meu assoalho e deixava móveis minúsculos que eu fazia com carretéis e caixas de fósforos. Hoje, prefiro uma sensação de magia sem que exista uma “magia real”. Isso porque o mundo real pode ser mágico. Podem acontecer coincidências incríveis e eventos inusitados com todos nós — e é esse tipo de sensação que gosto de explorar.

Você começou sua carreira como ilustrador de livros de outros autores antes de criar suas próprias histórias. Como essa transição — de dar vida à visão dos outros para moldar sua própria imaginação — ajudou a definir sua jornada como artista?

Meu primeiro livro, The Houdini Box, foi uma história que escrevi, e escrevi mais dois livros, The Boy of a Thousand Faces e The Robot King, mas passei a maior parte do tempo ilustrando livros de outros autores. Acabei fazendo quatro biografias ilustradas escritas por Pam Muñoz Ryan e Barbara Kerley, e nesse ponto já fazia livros há quase quinze anos. Só depois de terminar esses livros percebi que queria fazer algo novo, mas não sabia exatamente o quê. Tive a grande sorte de me tornar amigo de Maurice Sendak nessa época, e ele me encorajou a fazer o livro que eu mais quisesse fazer, um que eu mesmo escreveria. Dessa inspiração nasceu A Invenção de Hugo Cabret, e desde então tenho escrito principalmente minhas próprias histórias, como Maravilhosamente Diferente, Os Marvels, Big Tree, Kaleidoscope e Run Away With Me. Ilustrei apenas um livro de outro autor desde então: Baby Monkey Private Eye, um livro para leitores iniciantes escrito por David Serlin, que é meu marido.

Suas histórias frequentemente envolvem personagens solitários em busca de pertencimento ou identidade. O que te atrai nesse tipo de jornada humana?

Costumo focar nos enredos dos meus livros e não penso muito nos temas, mas depois que terminei A Invenção de Hugo Cabret, um leitor me disse que adorou como o livro falava sobre as formas como criamos nossas próprias famílias. Nunca tinha pensado nisso tão diretamente, mas percebi que é meu principal tema. Quase todos os meus livros desde então têm personagens que formam suas próprias famílias, de alguma forma. Afinal, é uma experiência bastante universal. Crescemos e saímos pelo mundo, onde criamos novos círculos de pessoas que amamos.

Você estudou na Rhode Island School of Design e também trabalhou em livrarias. Como essas experiências práticas moldaram sua visão estética e comercial do mundo literário?

Na RISD, eu não queria ser ilustrador de livros infantis. Na verdade, eu queria trabalhar com cenografia para teatro, então atuei e desenhei cenários na Brown University, que ficava ali perto, já que a RISD não tinha teatro. Também fiz aulas de desenho de figura humana e disciplinas voltadas à criatividade, que acabaram me ajudando quando mudei de ideia após a faculdade e decidi seguir carreira nos livros infantis. O trabalho com teatro pode ser visto em todos os meus livros de alguma forma, inclusive no fato de que muitos deles mostram cortinas se abrindo, como no início de uma peça.

Prêmios como a Caldecott Medal e o Inkpot Award consolidaram seu lugar na literatura e nas artes visuais. Mas, além dos reconhecimentos, qual foi o momento mais emocionalmente significativo da sua carreira?

Duas coisas me vêm à mente. Quando conheci Maurice Sendak, ele não conhecia meu trabalho, então pediu que eu enviasse uma caixa com os livros que havia feito nos últimos quinze anos. Ele não gostou de nenhum deles e disse que, embora eu soubesse desenhar, nenhum daqueles livros fazia jus ao potencial que ele via em mim. Quando terminei Hugo e enviei para ele, fui convidado à sua casa em Connecticut e, enquanto caminhávamos pela floresta com o cachorro dele, ele me disse que havia lido o livro e que esse era o livro que ele esperava que eu fizesse. Foi um momento extraordinário e emocionante para mim. O outro envolveu o autor e ilustrador Remy Charlip, que criou todos os meus livros favoritos da infância, incluindo Fortunately. Conheci Remy justamente quando estava começando a trabalhar em Hugo e pude dizer o quanto os livros dele significavam para mim. Percebi também que ele se parecia muito com Georges Méliès, então ele posou como o personagem do livro. Pouco tempo depois, ele teve um derrame severo e nunca mais conseguiu se comunicar plenamente, embora tenhamos continuado amigos. Quando Hugo venceu a Medalha Caldecott, ele pôde comparecer à cerimônia, e quando anunciei para os dois mil bibliotecários presentes que Remy Charlip estava na sala, todos se levantaram espontaneamente para aplaudi-lo de pé. O rosto dele foi projetado nas grandes telas da sala, e nunca esquecerei esse momento. Foi quase como se eu tivesse vencido o prêmio só para que Remy pudesse ter essa experiência.

Muitas crianças e jovens descobrem seus livros justamente quando estão desenvolvendo sua sensibilidade artística e emocional. Como você encara a responsabilidade — e talvez o privilégio — de criar obras que podem deixar uma marca duradoura nesses leitores em formação?

Eu não penso muito nos leitores enquanto estou criando meus livros. Estou ocupado demais tentando resolver os problemas que tenho com o enredo ou os desenhos. Mas é sempre emocionante ouvir os leitores depois que os livros são publicados — e agora, após 34 anos fazendo livros, já existem várias gerações de pessoas que cresceram lendo algo que eu escrevi ou ilustrei. Adoro ouvir como meus livros impactaram essas pessoas, e não levo isso de forma leviana ou como garantido. É um grande privilégio criar algo que importa para um jovem, algo que ele se lembra quando cresce. Já ouvi histórias maravilhosas sobre as maneiras mais diversas com que meus livros afetaram os leitores — e isso é uma das coisas que mais amo no meu trabalho.

Acompanhe Brian Selznick no Instagram