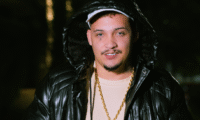

Após quase uma década de altos e baixos, Biel revisita sua trajetória com um olhar maduro e consciente sobre a indústria musical e as transformações que viveu desde que surgiu como um dos principais nomes do funk melody. De fenômeno adolescente a artista independente, o cantor fala sobre as lições aprendidas com a fama precoce, as mudanças no mercado fonográfico e o desejo de inspirar novos talentos a entenderem o “jogo” antes de entrar nele.

Em entrevista, Biel relembra a transição para o pop, o impacto das decisões tomadas ainda no início da carreira e o processo de reconstrução após o período mais difícil de sua vida profissional. “Escolhi a liberdade, mesmo que custasse tempo e visibilidade. Hoje entendo que o artista precisa ser dono da própria história”, afirma. Focado em novos projetos e na carreira da esposa, Thaís, o cantor promete uma nova fase marcada por propósito, autenticidade e autonomia criativa.

Você começou no funk melody e hoje tem uma identidade mais voltada ao pop. O que motivou essa transição — e o que mais mudou na forma como você enxerga a própria música?

Essa foi uma transição que a gente teve que fazer na gravadora, porque naquele momento o funk estava virando o pop funk. O funk em si — batida de tambor e voz — não estava sendo bem visto. As gravadoras precisavam justificar os gastos com audiovisual e, até mesmo nos shows, era difícil: como cobrar 100 mil por um show em que o artista chegava com o DJ e uma batida em cima de tambor?

Foi uma fase em que o funk precisou se profissionalizar para conquistar espaço. O pop queria consumir o funk, mas o funk precisou virar pop. Biel foi um dos precursores dessa virada, junto com o Naldo, a Anitta e a Valesca Popozuda. A gente fez essa transição do tamborzão pro pop, e foi uma parada nova pra todo mundo, ninguém sabia direito como fazer. A gravadora estava experimentando isso comigo, com a minha carreira.

Mas o funk ficou triste. Quando tirei o “MC” do nome, a galera achou que eu estava virando as costas pro movimento, e a gravadora não teve o cuidado necessário com isso. Mesmo assim, a mudança ampliou meus horizontes — consegui colocar música em novela, e talvez, se fosse só o funk mesmo, eu não teria conseguido.

Naquela época, 2015, 2016, o funk ainda precisava conquistar prestígio, respeito e credibilidade. Muitos artistas fizeram essa transição. Eu aceitei porque acreditava que a gravadora sabia o que estava fazendo, e confiei.

Mas faltou cuidado com minhas origens. Eles simplesmente tiraram o “MC” do nome e ainda me mandavam dizer que o funk me limitava. Como eu ia falar que o funk limita um artista? O movimento é muito maior que o artista.

Então, sim, foi um erro de narrativa, mas que acabou ampliando meus horizontes. Cheguei a lugares que talvez não chegaria sem essa mudança drástica.

Em 2015, você assinou com a Warner e rapidamente conquistou o topo das paradas. Como foi viver essa explosão de sucesso tão jovem e lidar com as expectativas que vieram junto?

Pois é… a gente vive um sonho quando fecha com uma gravadora, mas junto com o sonho vêm as expectativas — de empresários, sócios, rádios, e até de pessoas que te ajudaram a chegar lá. Todo mundo começa a cobrar. É complicado, lidar com o sucesso é muito complicado.

Minha família, por exemplo, não soube lidar. Eu achava que precisava me afastar deles, porque sentia que me atrapalhavam, mas na verdade eles só queriam me proteger. Queriam preservar os valores e os interesses do filho que, com 17 ou 18 anos, estava assinando com uma multinacional.

Naquela época, muita gente achava que assinar com uma gravadora era resolver a vida — e deixava tudo nas mãos deles. Empresários, sócios, ninguém falava nada. A gravadora era a dona do jogo. Hoje já não é mais assim.

Tenho muita vontade de chegar novamente a esse nível de visibilidade, mas com outra consciência. Porque o mercado mudou. Hoje o sucesso depende do orgânico, da criação de conteúdo, da autenticidade — e as gravadoras não mudaram a narrativa delas.

Por isso estão perdendo artistas para gravadoras independentes. Hoje vemos a ascensão de selos como a Believe, a The Orchard, a OneRPM — empresas que dão suporte para o artista ser dono da própria carreira. As gravadoras tradicionais pararam no tempo.

O tempo passa e o público também cresce com o artista. O que o Biel de hoje diria para o MC Biel do começo da carreira?

-A música me ajudou a chegar lá, mas poderia ter sido o futebol ou a dança. Eu tentei de todos os jeitos, e o que fluiu foi a música. Mas eu nunca gostei de me limitar a ela. Sempre fui criador de conteúdo. Antes mesmo da minha música estourar, eu já alimentava o YouTube, fazia desafios, vlogs — era praticamente um youtuber.

Quando o sucesso veio, foi tudo muito rápido. Tive que aprender a lidar com sócios, gravadora, contratos…

Mas a verdade é que eu nunca quis ser só cantor. Sou filho de apresentador de rádio, filho de DJ, e meu pai sempre teve essa versatilidade. Ele nunca se limitou a uma profissão só. Então, por que eu teria que me limitar?

Aprendi que posso ser tudo — desde que eu me dedique, durma tarde, acorde cedo e faça acontecer.

Hoje, a música me deu notoriedade, mas o que eu vim fazer no mundo é maior que isso. Meu propósito é transformar, é fazer com que novos artistas e empreendedores entendam o jogo antes de começar a jogar. Porque se você entra sem entender, vai acabar sendo manipulado.

Aprenda a ler contratos, a entender as fontes de renda, a ter autonomia sobre o seu negócio. Porque, no fim do dia, o artista precisa ser o principal defensor de si mesmo. Eu sou o Biel, mas também sou o Gabriel — e o Gabriel precisa defender o Biel.

O funk brasileiro evoluiu, se misturou ao pop e ganhou o mundo. Como você define o seu estilo hoje dentro desse cenário? Ainda se vê como parte do movimento funk?

Eu sou um artista que veio do interior, não da cidade grande. E, pra mim, se não fosse a internet, nada disso teria acontecido.

Minha cidade tem só 80 mil habitantes. Ganhei meu primeiro iPhone de presente de uma tia que morava nos Estados Unidos, e com 14 anos já estava criando conta em tudo: YouTube, Orkut, Facebook, Instagram… comecei cedo, criando minha audiência.

Hoje, isso é o básico que todo artista precisa fazer: criar e alimentar sua fanbase. Porque o sucesso não vem em todo lançamento — e quem te sustenta entre um hit e outro é o seu público fiel.

Foi assim que conquistei meu espaço no funk. Mas, ao mesmo tempo, nunca fui totalmente abraçado pelo movimento, talvez por ser do interior, por não ter crescido junto com a galera do Rio e de São Paulo. Então, quando a gravadora quis me levar pro pop, foi até fácil — não teve tanta resistência.

Todo artista passa por altos e baixos. O que te manteve firme para continuar acreditando no seu trabalho mesmo quando os holofotes mudaram de direção?

Os holofotes não mudaram de direção por escolha minha. Depois de tudo o que aconteceu em 2016, com aquele episódio da repórter — que até hoje muita gente nem sabe ao certo o que ocorreu —, eu fiquei sem poder falar.

A gravadora dizia que qualquer coisa poderia ser usada contra mim, então eu me calei. Mas o silêncio virou consentimento. Não tive espaço pra me defender, nem voz pra explicar. Mesmo colocando música em primeiro lugar nas rádios, como “Ninguém Segura Ela”, eu me sentia sufocado. Chegou um ponto em que eu precisei escolher: continuar preso num contrato que me tirava 90% do digital e ainda me devia quatro álbuns, ou conquistar minha liberdade. Escolhi a liberdade.

Fui para os Estados Unidos e fiquei quase quatro anos lá. Se precisasse ficar dez, ficaria. Fiquei brigando com a gravadora pra sair do contrato, e só consegui depois de muito tempo. Enquanto isso, meu público me manteve vivo — fiel, me defendendo mesmo sem ter todos os fatos. Eles sabiam da minha verdade. Foi uma fase difícil, mas necessária. E eu não me arrependo.

Você nasceu na era digital e cresceu junto com as redes. Como enxerga o papel da internet na sua carreira — e o que aprendeu sobre exposição e autenticidade ao longo desses anos?

Autenticidade é tudo pra quem cria conteúdo. Se você copia uma ideia, um vídeo ou uma música, pode até viralizar, mas o sucesso não é seu. Ele é emprestado.

Ser autêntico é o que faz você ficar quando a onda passa. É o que mantém o respeito das pessoas e das marcas. E foi justamente minha autenticidade que me manteve.

Se fosse na época dos CDs, talvez eu não tivesse conseguido sobreviver àquele cancelamento. Mas, na era digital, eu pude levar meu público comigo — literalmente no celular, no Instagram, no Twitter. Por outro lado, se fosse naquela época antiga, talvez a mídia também não tivesse conseguido me destruir como tentou fazer. As pessoas não entendem o quanto há de interesse e corporativismo por trás de certas decisões. No fim das contas, pra muita gravadora, o artista é só um número.

O que podemos esperar do Biel daqui pra frente? Há novas parcerias, sonoridades ou projetos que marcam uma nova fase na sua trajetória?

Esse ano eu estou meio que num ano sabático em questão de lançamentos. Depois do “A Fazenda”, lancei bastante coisa, até entrei em top 200 no Spotify, mas hoje a competição é desleal. As produtoras colocam caminhões de dinheiro em tráfego pago, marketing, visual… e se você não quer abrir mão da sua liberdade artística, acaba tendo que fazer tudo sozinho.

Hoje, quem consegue ter selo próprio é quem já está estourado, quem faz show. Eu estou fora dos palcos desde 2017, então é mais difícil. Mas não parei. Estou focado na carreira da Thaís, que está vivendo um momento incrível. Ela se encontrou no rock, amadureceu muito.

E eu estou aqui, passando pra ela tudo o que aprendi, porque esse conhecimento é raro — quem tem, geralmente não compartilha. Mas eu quero compartilhar. Quero abrir os olhos das pessoas, iluminar caminhos. Tenho certeza que isso vai evoluir pra eu ter minha própria gravadora, cuidar de artistas, estratégias e carreiras. Esse é o meu propósito. Mas o Biel nunca vai morrer. Continuo criando conteúdo, com contratos, engajamento em alta, cuidando da minha imagem e me preparando pra voltar.

Depois de tantos anos de estrada, qual é a principal mensagem que você quer transmitir hoje por meio das suas músicas e da sua história?

Minhas músicas sempre foram alegres, pra cima, de festa, de pegação. Mas isso também me colocou num holofote de egocentrismo. Pra um garoto de 18 anos, vivendo aquilo tudo, era muita coisa. Eu era assediado o tempo todo, shows lotados, fãs pegando, arranhando, mordendo, arrancando coisas… e a gravadora incentivava esse personagem.

Mas quando veio a polêmica, esse mesmo discurso virou contra mim. A gravadora, que escolhia minhas músicas e controlava tudo, me deixou sozinho. Na entrevista com a repórter, foi um erro — meu, sim, mas não só meu. Eu tinha 18 anos, estava despreparado, e reagi com o ego ferido. A gravadora não me defendeu, não me deixou falar, e cortaram meu vídeo, tiraram o contexto. Sem poder me explicar, virei o vilão. Mas, graças a Deus, eu não me perdi. Não entrei em drogas, não me destruí. Fui embora, recomecei, amadureci. Hoje estou de pé, mais forte do que nunca.

Talvez muita gente não reconheça o que eu fiz pelo funk ou pelos artistas que lancei, mas eu não guardo mágoa. Tenho gratidão. Voltei na minha melhor versão, com mais foco, fé e propósito do que nunca. E continuo acreditando: se Deus coloca um sonho no seu coração, é porque você é capaz de realizá-lo.

Acompanhe Biel no Instagram